Body Echoes: Pranayama e Musica Elettronica

Body Echoes è una performance che prende ispirazione dalla pratica dell’ajapa mantra pranayama. Ajapa è il mantra non recitato o senza parole in cui il praticante si immerge nell’ascolto del suono prodotto dal proprio respiro mentre entra e esce dal corpo. Attraverso l’uso di microfoni a contatto e utilizzando l’innovativa tecnologia di 4DSOUND la performance vuole rendere condivisibile l’esperienza interiore del soggetto durante la pratica del Pranayama. Il suono prodotto dal respiro in quattro diversi pratiche respiratorie viene processato e fatto muovere nello spazio seguendo percorsi che rispecchiano il movimento dell’energia prodotta dalla pratica del pranayama. Lo spazio interiore viene proiettato all’esterno, l’esperienza individuale viene resa fruibile attraverso la creazione di paesaggi sonori che ne sono mimesis.

Red Bull Music Academy ha prodotto un video documentario sulla performance:

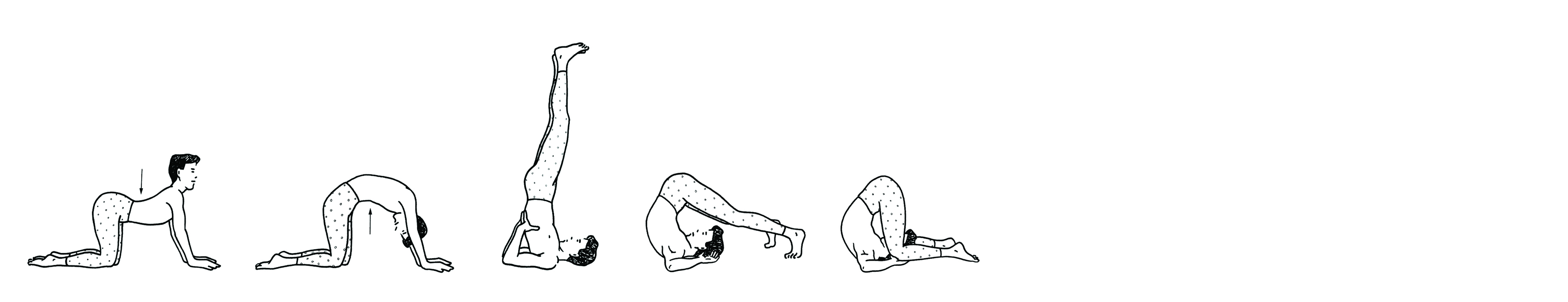

Ginnastica posturale con tecniche di respirazione e rilassamento yoga

L’associazione La Goccia, con i suoi insegnanti diplomati, porta avanti da anni la pratica di ginnastica posturale utilizzando le tecniche fondamentali dello Yoga. Le lezioni si basano sull’esecuzione di esercizi graduali e mirati per arrivare alla posizione conclusiva con il massimo rispetto della colonna vertebrale. Provando questa pratica si possono ottenere dei

benefici sia fisici che mentali aiutandoci ad affrontare con più serenità la quotidianità. In ogni incontro in base alle esigenze del gruppo la lezione varia. Non ci sono difficoltà nell’inserimento di nuove persone nei gruppi. Le differenti sedi dell’associazione sono in armonia con la pratica Yoga e i gruppi sono accoglienti e affiatati.

Le lezioni si tengono in via Teocrito 36, Milano. Per gli orari e altre informazioni visitate il sito dell’associazione www.yogalagoccia.it

A Washington la prima mostra dedicata allo Yoga

Il 19 Ottobre verrà inaugurata alla Arthur M. Sackler Gallery del Smithsonian’s Museum of Asian Art di Washington D.C. la prima mostra dedicata allo Yoga e ai suoi praticanti, Yoga: The Art of Transformation.

Attraverso una ricca varietà di fonti visive, sculture, murti, miniature, manoscritti, libri, fotografie, stampe e film, per un totale di ben 130 opere provenienti da 25 enti tra musei e collezioni private in India, Europa e Stati Uniti, la mostra percorre la ricca e variegata storia dello yoga (degli yoga), mettendo in risalto le sue finalità trasformative e le sue filosofie, la sua portata interreligiosa e il ruolo multiforme di yogi e yogini nella società indiana nel corso dei secoli. Per chi non può permettersi il lusso di una visita oltreoceano, qui una piccola preview della mostra.

La tradizione inventata dello yoga contemporaneo

Si dice spesso che lo yoga sia una pratica millenaria: le sue radici affondano in epoca prevedica (il famoso Shiva Pashupatti seduto in Padmasana ne sarebbe la prova tangibile) e l’aroma del suo più bel fiore è racchiuso nella Bibbia dello yogi, il grande classico, gli Yoga sutra di Patanjali. Ma questo cosa vuol dire esattamente? Che pratichiamo come facevano in India migliaia di anni fa o come insegnava Patanjali negli Yoga Sutra?

Lo yoga oggi è uno strano mix di fitness e pratica terapeutica, condita di un po di misticismo e estremamente influenzata dal suo essere diventata un’industria dal fatturato milionario. Ma parte del successo dello yoga oggi dipende proprio dal suo essere presentato come una pratica millenaria. E qui il folk yogico si divide in due partiti principali: da un lato quelli che non hanno mai letto neanche il best seller di Patanjali e quindi accettano la favola senza farsi troppe domande e all’opposizione quelli che l’hanno letto talmente bene da sostenere che la pratica contemporanea è una degenerazione. Nonostante molte delle critiche che i puristi rivolgono al modo di praticare yoga oggi e all’immagine distorta che ne deriva siano più che condivisibili (vedi ad esempio l’articolo Yoga what it is and what it is not di Swami Chidananda), così come condivisibili sono gli appelli di coloro che auspicano una rispiritualizzazione della pratica, l’atteggiamento che le accompagna è spesso rigido, tradizionalista e manicheo; sicuramente più serio, ma in definitiva acritico e astorico almeno quanto quello del fitness yoga. La verità è che entrambe le prospettive mettono al centro del loro discorso un termine che nel corso di millenni è stato associato a tutto e al contrario di tutto e questo rende assolutamente privo di senso cercare di ricostruire la storia della pratica contemporanea andando dietro a tutti i cartelli con l’indicazione “yoga” che troviamo nel labirinto già di per sé complicato della storia indiana.

Questa tendenza è stata purtroppo seguita a lungo e ha causato molta confusione, ma una serie di pubblicazioni stanno, finalmente, portando l’attenzione sul tema e cercando di mettere un po di chiarezza. Tra queste una lettura appassionante è il testo di Mark Singleton, Yoga Body: The Origin of Modern Posture Practice. L’autore esplora a fondo le radici moderne dello “yoga posturale” contemporaneo mettendo in discussione molti degli assunti su cui si basa l’immaginario comune senza cadere nella trappola del binomio autentico/inautentico. Senza bisogno di andare troppo indietro nel tempo, basta infatti leggere la Gheranda Samhita o l’Hatha Ratnavali per rendersi conto che la pratica premoderna era completamente diversa da quella contemporanea: il contesto era altro, gli scopi e il significato della pratica erano diversi.

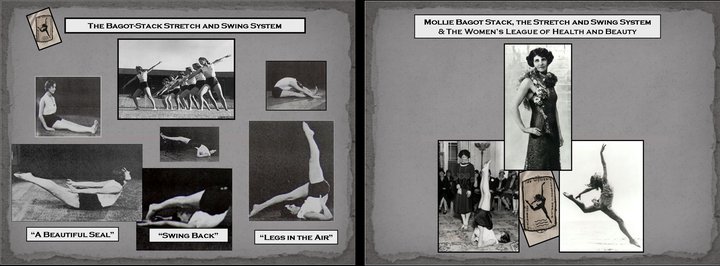

Negli anni ’20 del Novecento l’India venne investita come molti altri paesi da un’ondata di interesse per il culto del corpo. Il nazionalismo indiano era in pieno sviluppo e l’India era alla ricerca di una nuova immagine di sé, forte e maschile: la causa aveva bisogno di uomini sani e forti e fu in questa fervente atmosfera pre indipendenza che si diffusero e svilupparono diversi metodi corporei che combinavano ginnastiche europee e pratiche locali. Alcuni rivoluzionari come Raghavendra Rao percorrevano il paese travestiti da asceti per preparare il popolo alla rivoluzione attraverso esercizi di potenziamento e tecniche di combattimento che chiamavano yoga. Altrove Kuvalayananda (1883-1966) e Yogendra (1897-1989) cominciarono a integrare asana e altre pratiche corporee locali con ginnastica e naturopatia europee in quella che verrà definita yogaterapia. Singleton traccia naturalmente anche la storia di Krishnamacharya (1888-1989): allievo di Kuvalayananda e insegnante di molti dei più influenti yoga guru del novecento (B.K.S. Iyengar, K.Pattabhi Jois, Indra Devi, T.K.V. Desikachar) fondò sotto la protezione del mahārāja di Mysore un nuovo yoga, che combinava wrestling, calistenia, bodybuilding, haṭha yoga, e ginnastica europea, in un sistema dinamico pensato per formare la gioventù indiana e in perfetto accordo con il culto del corpo di inizio Novecento. Forza e salute si fondono poi in occidente con le aspirazioni spirituali delle nuove ginnastiche armoniche, forme di stretching spirituale al femminile che combinavano respiro e movimento con pratiche di consapevolezza del corpo (iniziatrici furono Genevieve Stebbins e Molly Stack), diretti precursori secondo Singleton delle versioni New Age dello Yoga posturale contemporaneo.

Questa tendenza è stata purtroppo seguita a lungo e ha causato molta confusione, ma una serie di pubblicazioni stanno, finalmente, portando l’attenzione sul tema e cercando di mettere un po di chiarezza. Tra queste una lettura appassionante è il testo di Mark Singleton, Yoga Body: The Origin of Modern Posture Practice. L’autore esplora a fondo le radici moderne dello “yoga posturale” contemporaneo mettendo in discussione molti degli assunti su cui si basa l’immaginario comune senza cadere nella trappola del binomio autentico/inautentico. Senza bisogno di andare troppo indietro nel tempo, basta infatti leggere la Gheranda Samhita o l’Hatha Ratnavali per rendersi conto che la pratica premoderna era completamente diversa da quella contemporanea: il contesto era altro, gli scopi e il significato della pratica erano diversi.

Negli anni ’20 del Novecento l’India venne investita come molti altri paesi da un’ondata di interesse per il culto del corpo. Il nazionalismo indiano era in pieno sviluppo e l’India era alla ricerca di una nuova immagine di sé, forte e maschile: la causa aveva bisogno di uomini sani e forti e fu in questa fervente atmosfera pre indipendenza che si diffusero e svilupparono diversi metodi corporei che combinavano ginnastiche europee e pratiche locali. Alcuni rivoluzionari come Raghavendra Rao percorrevano il paese travestiti da asceti per preparare il popolo alla rivoluzione attraverso esercizi di potenziamento e tecniche di combattimento che chiamavano yoga. Altrove Kuvalayananda (1883-1966) e Yogendra (1897-1989) cominciarono a integrare asana e altre pratiche corporee locali con ginnastica e naturopatia europee in quella che verrà definita yogaterapia. Singleton traccia naturalmente anche la storia di Krishnamacharya (1888-1989): allievo di Kuvalayananda e insegnante di molti dei più influenti yoga guru del novecento (B.K.S. Iyengar, K.Pattabhi Jois, Indra Devi, T.K.V. Desikachar) fondò sotto la protezione del mahārāja di Mysore un nuovo yoga, che combinava wrestling, calistenia, bodybuilding, haṭha yoga, e ginnastica europea, in un sistema dinamico pensato per formare la gioventù indiana e in perfetto accordo con il culto del corpo di inizio Novecento. Forza e salute si fondono poi in occidente con le aspirazioni spirituali delle nuove ginnastiche armoniche, forme di stretching spirituale al femminile che combinavano respiro e movimento con pratiche di consapevolezza del corpo (iniziatrici furono Genevieve Stebbins e Molly Stack), diretti precursori secondo Singleton delle versioni New Age dello Yoga posturale contemporaneo.

La lettura di Yoga Body (purtroppo non ancora disponibile in italiano :() è estremamente appassionante e ha un effetto quasi catartico: guardare alla storia dello Yoga abbatte i falsi miti in cui più o meno fortemente ci identifichiamo in quanto insegnanti o praticanti di yoga e ci libera dal peso di una finta tradizione. Volgendoci al passato con occhio critico impariamo che lo Yoga è stato inventato e reinventato un’infinità di volte, e che la pratica contemporanea è una creatura sincretica nata dall’incontro di influssi e esigenze culturali diverse, espressione di un preciso e mobile Zeitgeist. Letture come queste ci insegnano un approccio più maturo e tollerante e, liberandoci dall’illusione dell’autenticità ci insegnano che non c’è giusto o sbagliato, ma solo pratiche con storie, fini ed effetti diversi. Ampliando la prospettiva la scelta di questa o quella via diventa cosciente e non subita e la creatività individuale legittimata.

Yoga? Si, ma śanaiḥ śanaiḥ. Un elogio della lentezza.

L’Haṭha Yoga è uno “Yoga dello sforzo…trattato nella Haṭhapradīpikā di Svātmārāma e praticato con forme di autotortura, come lo stare su una gamba, mantenere le braccia sollevate, inalare fumo a testa in giù, ecc...” (Monier-Williams 1899:1287).

Nel XIX secolo alcuni influenti indologi spiegarono per la prima volta all’Europa l’Haṭha yoga, basandosi sulla definizione del termine sanscrito haṭha come forza o violenza. Se da un lato le figure dello yogi, del sādhu e del fachiro si confondevano nella limitata e superficiale visione degli studiosi e colonialisti britannici, è anche vero che l’enorme diffusione delle tecniche haṭhayogiche a opera dell’influente ordine dei Nāth nei secoli precedenti aveva portato a una fusione di tapas (pratiche ascetiche, internalizzazione del sacrificio vedico descritte nei Purana) e Haṭha Yoga nella pratica quotidiana di diversi ordini di rinuncianti, fattore che ha sicuramente influenzato l’interpretazione ottocentesca del termine haṭha e osservabile ancora oggi.

Secondo queste prime definizioni l’Haṭha Yoga sarebbe una forma di Yoga caratterizzato da pratiche ascetiche estreme. Questa visione venne ereditata dagli studiosi del XX secolo, la maggior parte dei quali interpretò la violenza del termine haṭha non tanto in termini di tecniche come gli indologi ottocenteschi, quanto di sforzo esercitato nella pratica o di estrema, faticosa e vigorosa disciplina. Haṭha Yoga diviene lo Yoga dello sforzo, un metodo di yoga fisico che implica fatica, manipolazione violenta del corpo.

Nello stesso periodo in cui in Europa si mettevano le basi di questa interpretazione in Bengala Vivekananda si preparava a diffondere nel mondo intero la sua lettura neovedantina degli Yoga Sūtra di Patañjali e del “vero yoga”. Nel suo Raja Yoga del 1896, a proposito dello Haṭha Yoga scrive: “Non abbiamo niente a che fare con esso, poiché le sue pratiche sono molto difficili, e non possono essere apprese in un giorno, e, in fin dei conti, non portano a una grande crescita spirituale”. Se “una o due lezioni di Haṭha yoga possono essere utili”, il fine primo dell’Haṭha yoga ossia “far vivere gli uomini a lungo” attraverso la coltivazione di una salute perfetta, è un fine inferiore (citato in Singleton, Yoga Body: The Origin of Modern Posture Practice, p. 71). Il successo degli insegnamenti di Vivekananda diffonde il pregiudizio secondo cui l´Haṭha Yoga sarebbe una degenerazione dello yoga di Patañjali, lo yoga classico, puro e filosofico.

La visione dell’Haṭha Yoga come pratica faticosa, dolorosa e inferiore non è tuttavia una novità ottocentesca. Molti testi medievali e moderni che esprimono vie soteriologiche fondate sulla gnosi o l’iniziazione basano la loro retorica sulla denigrazione delle tecniche concorrenti, tra cui l’Haṭha Yoga. Nel Laghuyogavāsiṣṭha ad esempio si dice che l’Haṭha Yoga causa sofferenza; nel Jīvanmuktiviveka che la pratica di mṛduyoga lo “yoga dolce” delle pratiche vedantine tradizionali è superiore poiché dà effetti immediati mentre l’Hatha Yoga è una pratica graduale; nell’Amanskayoga viene definito superfluo, inutile: a nulla portano le faticose pratiche fisiche, tutto ciò che lo yogin deve fare è sedere quiete e immobile, il corpo rilassato e lasciare andare la mente dove vuole, poiché solo in assenza di controllo il suo movimento troverà quiete.

Da una prospettiva emica il quadro cambia radicalmente. Nessuno dei testi che trattano di Haṭha Yoga (o di tecniche corporee che verranno a posteriori definite tali) menziona pratiche ascetiche (tapas) e mai l’Haṭha Yoga viene descritto come una via che richieda la sofferenza o l’autosacrificio del praticante.

A questo proposito le fonti hathayogiche sono molto chiare. L’utilizzo di accezioni rimandanti all’idea di sforzo o di forzare sono sempre collegate alla pratica di tecniche miranti a un inversione di direzione: risvegliare e far muovere kuṇḍalinī verso l’alto, forzare apānavāyu a invertire la sua rotta discendente o far risalire bindu (seme) verso la testa. Haṭha si riferisce ad azioni che invertono e trasgrediscono l’ordine naturale ed è il loro effetto ad essere haṭha non il modo in cui vengono praticate. Nelle descrizioni delle tecniche viene usata molto più spesso un’altra parola, yatnena o prayatnena il cui significato a seconda del contesto può essere reso con “diligentemente”, “accuratamente” “vigorosamente”, “energeticamente”. Molto più spesso ricorre però la formula śanaiḥ śanaiḥ, “gradualmente, dolcemente”: gli effetti sono hatha ma la pratica dev’essere accurata e graduale, soprattutto quando si tratta di tecniche respiratorie, mudra e bandha, pena l’invecchiamento e la malattia:

“La pratica deve svolgersi gradualmente non tutto in una volta. Il corpo di colui che cerca di fare tutto insieme viene distrutto. Per questo motivo la pratica dev’essere graduale...” HP 1.54-55

“[Quando] il respiro viene arrestato con forza, fuoriesce dai follicoli piliferi. Questa [azione] fa a pezzi il corpo e provoca [malattie] come la lebbra” (Brahmānanda nel suo commentario alla Haṭhapradīpikā 2.49)

“Così come il leone, l’elefante e la tigre vanno addomesticati gradualmente, allo stesso modo bisogna coltivare il respiro; altrimenti esso uccide lo yogin” (HP 2.15, Vivekamārtaṇḍa 123, Śāṇḍilyopaniṣad 7.6, Yogacūdāmaṇyupaniṣad 118).

śanaiḥ śanaiḥ, piano piano, un passo alla volta: la pratica non deve provocare fatica, la manipolazione del corpo dev´essere progressiva e graduale. Lo sforzo (prayāsa) é anzi un ostacolo (pratibandha) e va evitato (HP 1.15) . L´interpretazione di Haṭha Yoga come “sforzo violento” non ha dunque alcun fondamento, la retorica interna al movimento ricorda al contrario al praticante che tanto più una tecnica é potente tanto maggiore dovrà essere la cura nel praticarla, piuttosto che la forza.

La definizione di Haṭha Yoga come “Yoga dello sforzo violento” si combina bene con la pratica contemporanea, che è sempre più spesso un semplice workout di asana esoticizzato da un paio di namasté, e talvolta condito dal principio “più fa male più fa bene”. Niente di piú lontano dallo spirito dell’Haṭha Yoga. Le fonti confermano l’importanza di una pratica progressiva, śanaiḥ śanaiḥ ….poiché non é di performance che si tratta e perché i rischi sono alti. La recente polemica iniziata sul New York Times sugli effetti negativi dello Yoga (preview del libro di Glenn Black, The Science of Yoga: Risks and Rewards) ci ha sbattuto in faccia, dati medici alla mano, la concretezza di questi rischi (per un. Il problema peró non sono le pratiche in sé ma il modo in cui pratichiamo. Il vero problema è che abbiamo la tendenza a voler ottimizzare il tempo, ed é forse per questo che sembra sfuggirci di mano. Per ottimizzare il tempo bisogna metterci sforzo e fatica e sudore, fare fare fare, cosí da ottenere effetti visibili e misurabili in fretta altrimenti la motivazione muore…

L’Haṭha Yoga manipola il corpo e il respiro, muove le energie, inverte l’ordine di naturale decadenza. In questo senso puó essere definito una forzatura. Ma se cerchiamo salute, equilibrio, pace del cuore e della mente (e magari qualche siddhi) dobbiamo praticare śanaiḥ, gradualmente, e regalarci il lusso di perdere un pó di tempo… solo così esso magicamente rallenterà, sul tappetino e anche fuori.